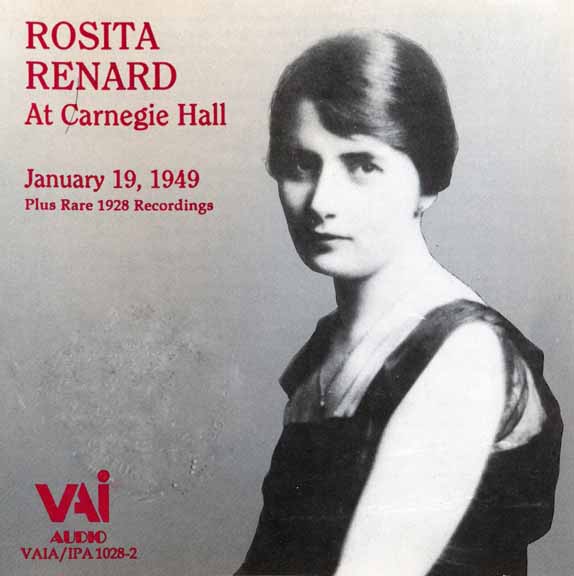

Rosita Renard at Carnegie Hall [Live] 19 January 1949 plus Rare Recordings from 1928

EAC rip | Flac, IMG+CUE, Log | 284 MB | Full HQ scans | WinRar [no rec. rec] | RS.com

Label: VAIA/IPA # 1028-2 | Rel. 1993| Rec.: 1949 (Carnegie Hall Recital) & 1928 (Rare 78 RPM Recordings)

EAC rip | Flac, IMG+CUE, Log | 284 MB | Full HQ scans | WinRar [no rec. rec] | RS.com

Label: VAIA/IPA # 1028-2 | Rel. 1993| Rec.: 1949 (Carnegie Hall Recital) & 1928 (Rare 78 RPM Recordings)

| From the notes: Rosita Renard was born in Santiago, Chile, on February 8, 1894, the daughter of a building contractor; she showed extraordinary gifts as a child, and made her pianistic debut at the age of fourteen playing the Grieg Concerto with the Chilean Symphony Orchestra. A year later the government awarded her a scholarship to study in Berlin at the Stern Conservatory. Arriving there in 1910, Rosita was put in the master class of Martin Krause, a Liszt pupil today remembered as the teacher of Edwin Fischer, who was Renard's classmate and friend, and Claudio Arrau, her countryman, who was seven years Renard's junior. The two families were friendly and when it came time for the nine-year-old Arrau to audition fro Krause in 1912, it was Rosita Renard who actually took the young boy by the hand to the audition" Notes by Edward Blickstein |

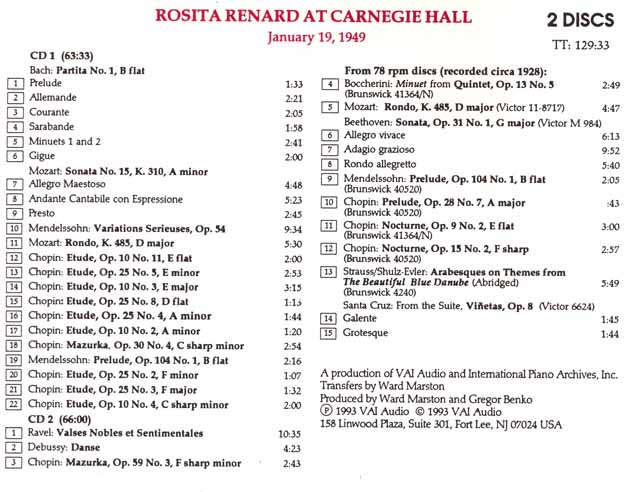

CD 1

Bach: Partita No. 1 in B flat

1. Prelude

2. Allemande

3. Courante

4. Sarabande

5. Minutes 1 and 2

6. Gigue

Mozart: Sonata No. 15, K. 310 in A minor

7. Allegro Maestoso

8. Andante Cantabile con Espressione

9. Presto

10. Mendelssohn: Variations Sérieuses, Op. 54

11. Mozart: Rondo, K. 485, D major

12. Chopin: Etude, Op. 10 No. 11, E flat

13. Chopin: Etude, Op. 25 No. 5, E minor

14. Chopin: Etude, Op. 10 No. 3, E major

15. Chopin: Etude, Op. 25 No. 8, D flat

16. Chopin: Etude, Op. 25 No. 4, A minor

17. Chopin: Etude, Op. 10 No. 2, A minor

18. Chopin: Mazurka, Op. 30 No. 4, C sharp minor

19. Mendelssohn: Prelude, Op. 104 No. 1, B flat

20. Chopin: Etude, Op. 25 No. 2, F minor

21. Chopin: Etude, Op. 25 No. 3, F major

22. Chopin: Etude, Op. 10 No. 4, C sharp minor

Bach: Partita No. 1 in B flat

1. Prelude

2. Allemande

3. Courante

4. Sarabande

5. Minutes 1 and 2

6. Gigue

Mozart: Sonata No. 15, K. 310 in A minor

7. Allegro Maestoso

8. Andante Cantabile con Espressione

9. Presto

10. Mendelssohn: Variations Sérieuses, Op. 54

11. Mozart: Rondo, K. 485, D major

12. Chopin: Etude, Op. 10 No. 11, E flat

13. Chopin: Etude, Op. 25 No. 5, E minor

14. Chopin: Etude, Op. 10 No. 3, E major

15. Chopin: Etude, Op. 25 No. 8, D flat

16. Chopin: Etude, Op. 25 No. 4, A minor

17. Chopin: Etude, Op. 10 No. 2, A minor

18. Chopin: Mazurka, Op. 30 No. 4, C sharp minor

19. Mendelssohn: Prelude, Op. 104 No. 1, B flat

20. Chopin: Etude, Op. 25 No. 2, F minor

21. Chopin: Etude, Op. 25 No. 3, F major

22. Chopin: Etude, Op. 10 No. 4, C sharp minor

CD 2

1. Ravel: Valses Nobles et Sentimentales

2. Debussy: Danse

3. Chopin: Mazurka, Op. 59 No. 3, F sharp minor

Live Recording on January 19, 1949 at Carnegie Hall

1. Ravel: Valses Nobles et Sentimentales

2. Debussy: Danse

3. Chopin: Mazurka, Op. 59 No. 3, F sharp minor

Live Recording on January 19, 1949 at Carnegie Hall

From 78 rpm discs (recorded circa 1928):

4. Boccherini: Minuet from Quintet, Op. 13 No. 5

5. Mozart: Rondo, K. 485, D Major

Beethoven: Sonata, Op. 31 No. 1 in G major

6. Allegro vivace

7. Adagio grazioso

8. Rondo allegretto

9. Mendelssohn: Prelude, Op. 104 No. 1, B flat

10. Chopin: Prelude, Op. 28 No. 7, A major

11. Chopin: Nocturne, Op. 9 No. 2, E flat

12. Chopin: Nocturne, Op. 15 No. 2, F sharp

13. Strauss/Schulz-Evler: Arabesques on Themes

from The Beautiful Blue Danube(Abridged)

Santa Cruz: From the Suite: Viñetas, Op. 8

14. Galente

15. Grotesque

4. Boccherini: Minuet from Quintet, Op. 13 No. 5

5. Mozart: Rondo, K. 485, D Major

Beethoven: Sonata, Op. 31 No. 1 in G major

6. Allegro vivace

7. Adagio grazioso

8. Rondo allegretto

9. Mendelssohn: Prelude, Op. 104 No. 1, B flat

10. Chopin: Prelude, Op. 28 No. 7, A major

11. Chopin: Nocturne, Op. 9 No. 2, E flat

12. Chopin: Nocturne, Op. 15 No. 2, F sharp

13. Strauss/Schulz-Evler: Arabesques on Themes

from The Beautiful Blue Danube(Abridged)

Santa Cruz: From the Suite: Viñetas, Op. 8

14. Galente

15. Grotesque

Rosita Renard, piano

| Rosita Renard suffered from a shy and withdrawn personality, which made the strain of concert life too much to bear. It is hard to reconcile the image of this shy, retiring, introverted woman with the grand sweep and power of her playing. Somehow her modesty freed her to ignite before audiences, but the situation caused a tension between the artist and the woman, which precipitated a complete retirement from the stage and returned to Chile... But in 1945 conductor Erich Kleiber was looking for a pianist to perform a Mozart concerto [in Buenos Aires] and someone suggested Renard. When he heard her play, Kleiber engaged her immediately. Suddenly her career blossomed. She seemed especially at ease with Kleiber and soon became his favorite pianist, playing Mozart concertos with him throughout Latin America. ... The rebirth of her career brought her back to the US. She returned after 22 years to give the only Carnegie Hall concert of her life, the last of her New York recitals, on January 19, 1949. The recital caused a sensation: "Stirring, impressive, enchanting". |

Fuente:

Enlace de Descarga: Mega: Rosita Renard